中国唐代的陆羽,是世界茶文化界公认的“茶圣”,他在湖州所写的《茶经》,开创了中国茶文化的先河,也使水乡湖州成为中国茶文化的发源地、世界茶人的朝圣地。

陆羽,字鸿渐,一名疾,字季疵,号竟陵子、桑苎翁、东冈子,又号“茶山御史”。公元733年,陆羽出生于复州竟陵(今湖北天门市)。但纵观陆羽一生,基本上都是在江南水乡湖州度过,他的朋友,他的业绩,也基本上在湖州。公元804年,陆羽去世后,也埋葬于他生活了大半辈子的“第二故乡”湖州。

那么,出生于湖北天门的陆羽,为什么会来到并一生居住在湖州?为什么会在湖州建功立业?且由本文细细道来。

妙西村门口的陆羽雕像

一、辗转千里到湖州

纵观陆羽的青少年时期,应该说,是很不幸,又很幸运的。为什么说很不幸呢?首先,陆羽是一个弃婴,《唐国史补》《新唐书》和《唐才子传》里,对此都毫不隐讳。据传,公元733年深秋的一个清晨,竟陵龙盖寺的智积禅师,路过西郊一座小石桥,看见一个冻得瑟瑟发抖的男婴,心中不忍,把他抱回寺中收养。其次,陆羽相貌丑陋,天生口吃,甚至头上还天生长个肿瘤。所以,智积公在按《周易》定其姓为“陆”,取名“羽”字,“鸿渐”为字的同时,又名其“疾”。当陆羽被智积公委托给当时辞职闲赋在家的李公时,李公又按女儿李季兰的名字,为其取名“季疵”。无论是“疾”,还是“疵”,都是有疾病在身的意思。小小年纪,就患恶疾,并被父母遗弃,您说有多不幸。

但从另外一个角度看,陆羽又是非常幸运的。一个无力生存的婴儿,在生死关头,先后遇到了慈悲为怀的高僧、条件优渥的儒者。特别是12岁离开寺院后,在一个戏班里演丑角,颠沛流离,受尽艰辛,却碰到了谪守竟陵的当朝名臣李齐物,并得到其赏识,还被送到火门山邹老夫子门下受业7年,直到19岁那年才学成下山。也就是那一年,李齐物回京,礼部郎中崔国辅贬为竟陵司马。虽是受李齐物之托,崔国辅与陆羽相识后,却也非常器重,两人常一起出游,品茶鉴水,谈诗论文。陆羽离别辞行,崔国辅还以白驴、乌堼牛及文槐书函相赠。虽为草民,却屡遇贵人相救;毫无背景,却多与名流相交。是不幸,却又是大幸。

天宝十四年(755),安史之乱,烽火四起。陆羽随难民,四处流离,遍历长江中下游和淮河流域各地,甚至到过巴山峡川。虽是历尽艰辛,却也大开眼界。陆羽考察搜集了大量第一手的茶叶产制资料,并积累了丰富的品泉鉴水的经验,撰有《水品》一篇(佚)。

但此时,天下虽大,何去何从?这是摆在陆羽面前的一个重大问题。到湖州!陆羽又作出了精彩人生的重要选择。

大唐贡茶院景区内陆羽阁的陆羽铜像

湖州位于江南水乡,山水清丽,经济富足,民风和顺。《全唐诗》曾有民谚:“放尔死,放尔生,放尔湖州当百姓。”每遇中原战乱,不论豪门,还是民众,过路者、定居者无数。晋时王羲之、谢安等豪门大族,都曾长期在湖州定居、为官。安史之乱后,许多在京城、外地从政、经商的当地人回到了湖州,一大批声名显赫的文人墨客也客居于此。特别是当时的诗坛巨匠、得道高僧、茶界名流皎然,还有与陆羽有姐弟之缘,与薛涛、鱼玄机、刘采春齐名,号称“唐代四大女诗人”的女道士李季兰,当时都生活在湖州。大政治家、大书法家颜真卿任湖州剌史期间,更是影响和聚集了全国一流的文化名人,形成盛极一时的“吴中诗派”,使湖州成为当时中国文化人无比向往的圣地。

湖州是中国最早生产和利用茶叶的地区之一,有着深厚的茶文化积淀。有许多史料记载和考古发现,都能证明这一点。

相传,上古治水能人防风氏,深受拥戴,当地百姓曾用橘皮、野芝麻泡茶,为他袪湿驱寒,另以土产烘青豆佐茶。防风偶将烘豆倾入茶汤并食之,尔后神力大增,治水功成。自此累代相沿,蔚成乡风,又称“防风神茶”。

明代周高起《洞山岕茶系》载:“相传古有汉王者,栖迟茗岭之阳,课童艺茶。”这茗岭位于长兴县白岘境北,岭因出茶而得名。

1990年,湖州城西弁南罗家浜村出土了东汉末至三国青瓷四系“茶”字罍,这是我国目前发现最早带有“茶”字铭文的贮茶瓮。

湖州城西弁南罗家浜村出土的东汉末至三国青瓷四系“茶”字罍

三国发明“以茶代酒”的孙皓,长期以乌程侯的身份生活在湖州,东晋吴兴太守陆纳“以茶待客”,清雅之名传扬千古。

南朝时,齐武帝召见武康小山寺法瑶和尚,询问其延年之道,法瑶只答:“每饭必饮茶”。

南朝宋山谦之《吴兴记》载:“乌程县西二十里,有温山,出御荈。”温山御荈是浙江最早有文字记载的贡茶,也是中国最早的贡茶之一。

难怪陆羽到此,如鱼得水。虽曾多次外出,却每每去而复返。据史料记载,陆羽自至德初到湖州,直到贞元末逝世于湖州,前后长达四十多个春秋。期间,到过或定居过的地方有:浙江的绍兴、杭州;江苏的苏州、无锡、宜兴、丹阳、南京;江西的上饶、抚州以及岭南广州等地。但不论到哪里,都呆不久、住不长。因为在陆羽心里,湖州才是他真正的家。

青塘别业

陆羽在湖州,先后在妙喜寺、苕溪草堂、青塘别业居住。妙喜寺位于湖州西南二十里的杼山,诗僧皎然任主持。至德元年(754),陆羽初到湖州时,有两三年时间都借居在这里。元辛文房《唐才子传•皎然传》记载:“初入道,肄业杼山,与灵彻、陆羽同居妙喜寺。”

苕溪草堂位居湖州南门外,是陆羽为研究、撰写《茶经》并得到皎然帮助而建造的房舍。陆羽对这段经历,在《自传》里说:“上元初(760)结庐于苕溪之湄,闭门对书,不杂非类,名僧高士,宴谈永日,常扁舟往来山寺。”是年陆羽28岁。

大历十年(775),陆羽寓于湖州迎禧门(俗称青塘门)外的青塘村。青塘村位于湖州古城西北1.5公里,现为湖州新区。三国吴景帝孙休(256—260)筑青塘,自迎禧门西抵长兴数十里,村因塘而得名。青塘村在弁山之阳,凤凰山之侧,濒临的东西苕溪,汇合后通向太湖。南宋文学家叶梦得有诗云:“山势如冠弁,相看四面同。归乌县门近,苕霅水源通。”唐贞观元年(627),这一带已产桑麻,“蚕桑随地可兴,而湖州独甲天下”“湖州家家种苎为线,多者为布”。所以,《新唐书•隐逸•陆羽传》有陆羽“更隐苕溪,自称桑苎翁”的记载。

陆羽定居青塘别业后,李萼、皎然和权德舆等都去过那里作客,经常和主人一起酬唱饮茶,甚至“夜坐道旧”。皎然《同李侍御萼李判官集陆处士羽新宅》诗:“素风千户敌,新语陆生能。借宅心常远,移篱力更弘。钓丝初种竹,衣带近栽藤。戎佐推兄弟,诗流得友朋。柳阴容过客,花径许招僧。不为墙东隐,人家到未曾。”李萼当过殿中侍御,大历八至十一年任湖州副团练。皎然还写了一首《寻陆鸿渐不遇》诗:“移家虽带郭,野径入桑麻。近种篱边菊,秋来未著花。叩门无犬吠,欲去问西家。报道山中去,归来每日斜。”这是一首绝妙的“茶神”颂,使人浮想联翩,有幻化入境之感。

据《全唐诗》,皎然诗中写陆羽住处的还有两首。一首是《春夜集陆处士居》诗:“欲赏芳菲不待晨,无情人访有情人。西林岂是无清景,只为忘情不记春。”另一首是《喜义兴权明府自君山至集陆处士羽青塘别业》诗:“应难久辞秩,暂寄君阳隐。已见县名花,会逢闱是粉。本自寻人至,宁因看竹引。身关白云多,门占春山尽。最尝无事心,篱边钓溪近”。

二、苕溪之畔写《茶经》

人的知识来自于实践,“茶圣”首先必须是“茶人”。陆羽能写出世界第一部茶学著作,对人类生活和文化发展产生了重大影响。这与他自小煮茶、学茶,培养了对茶的浓厚兴趣有关,与他青年时代四处漂泊、学习考察,积累了厚实的知识和经验有关,但更重要的是与他长期生活在自古产茶饮茶的富庶之地湖州有关。

陆羽寓居湖州,经常深入山区,早出晚归,拜泉品茗。正如诗僧皎然所言:“报导山中去,归来每日斜。”据传,陆羽曾走遍了湖州的山山水水。除杼山外,主要有弁山、西塞山,长兴顾渚山以及安吉、武康的山谷。

杼山

杼山位于湖州西南,山之阳有妙喜寺,是陆羽到湖州后最早寓居的地方。颜真卿《杼山妙喜寺碑铭》载:“今山有夏王村,山西北有夏驾山,皆后杼所幸之地也。”妙喜寺偏东有招隐院,前堂西厦有温阁,东南有悬岩,旁有钓台。西北有避它城,寺周围芳林茂树,修竹茶丛,悉产茶、笋和丹青紫三桂,环境幽雅,景色秀丽。大历七年(772),湖州剌史颜真卿,邀请陆羽等19名士,修撰《韵海镜源》,当年“夏讨论于州学和放生池,冬复徙于杼山,癸丑之春遂成书,终其事。”癸丑年(773)十月在寺东南建“三癸亭”。

弁山位于湖州西北约9公里,面积约70平方公里,有“弁峰七十二,菡萏开青冥”之称。主峰名云峰顶,海拔521.6米。陆羽对弁山作过详细的考察,在他撰写的《吴兴图经》中,说到弁山“是卞姓居之,故名”,“弁,也作卞,二字通用”等。温山,是弁山一峰,因山有温泉而得名。陆羽曾参阅了南北朝山谦之著的《吴兴记》,在《茶经》中引述了“乌程县西二十里有温山,出御荈”。

西塞山在湖州城西10公里,张志和垂钓处在西塞山北麓苕溪畔。颜真卿大历七年(772)任湖州刺史时,陆羽曾与颜真卿、张志和、徐士衡、李成矩等会饮唱和于西塞山。张志和作为东道主首唱,作有《渔父词》五首,其中一首曰:“西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。青箬笠,绿蓑衣。斜风细雨不须归。”当时每人共作5首,共25首。现有张志和5首,其余已佚。

岘山位于湖州城南2公里处,“山之首见曰岘。一出定安门即见此山,故名。”岘山奇崛孤清,风景绮丽。下临碧浪湖,湖中有浮塔,传说随水势涨落而上下沉浮。上有巨石,大如餐桌形状如樽。唐开元年间,唐太宗李世民曾孙李适之任湖州别驾,曾率众于石樽上注酒,联句吟诗,传为佳话。并在其上建亭纪念,匾曰:洼樽。“苍石洼樽”是岘山八景之一。《全唐诗》载,大历八年(773),颜真卿与陆羽等二十九人游岘山,并作有石樽联句诗。

顾渚山下大唐贡茶院 应天祥/摄

顾渚山位于湖州市长兴县西北17公里处,海拔355米,面积约2平方公里。战国时期,吴王夫差弟夫概登山顾其渚而得名。山南有斫射界,山北为悬臼界,绝壁峭立,大涧中流,茶生其间,尤为绝品。顾渚山有贡茶院,傍金沙泉,水质特佳,其中有清风楼、枕流亭、息躬亭、金沙亭、忘归亭和木瓜堂。湖州刺史张文规讲到吴兴三绝时,有诗云:“清风楼下草初出,明月峡中茶始生。”顾渚山往西北为凤亭山,连接西咽山,因“涧泉北流而西向,峻狭激射呜咽。故名。”中有悬脚岭,“以其岭脚下垂,故名。”“悬脚岭,海拔250米,以分水线与江苏宜兴为界,系古代军事要隘。“系建安二十三年(218)孙权射虎之处”。啄木岭,别名廿三湾,海拔400米左右,分水岭以北属江苏宜兴,“啄木岭与悬脚岭接……山墟名云,其丛薄之下,多啄木鸟,故名”。

顾渚山唐代摩崖石刻

陆羽的足迹遍及顾渚山区的主要山岭峡谷,包括尧市山、凤亭山、悬脚岭和啄木岭的山谷,这一带属互通山脉,与江苏宜兴为邻,它东临太湖,西南峙海拔1578米的龙王山,气候温和,雨量充沛,其间峰峦叠障,翠竹丛生,云雾缭绕,溪水潺潺,土层肥厚,具有产茶的理想条件。

陆羽考察顾渚山茶区后,撰写了《顾渚山记》,并按茶叶品质写进《茶经》:“紫者上,绿者次;笋者上,牙者次”,“浙西,以湖州上。湖州生长城县顾渚山谷……”。顾渚山紫笋茶名,源出于此。

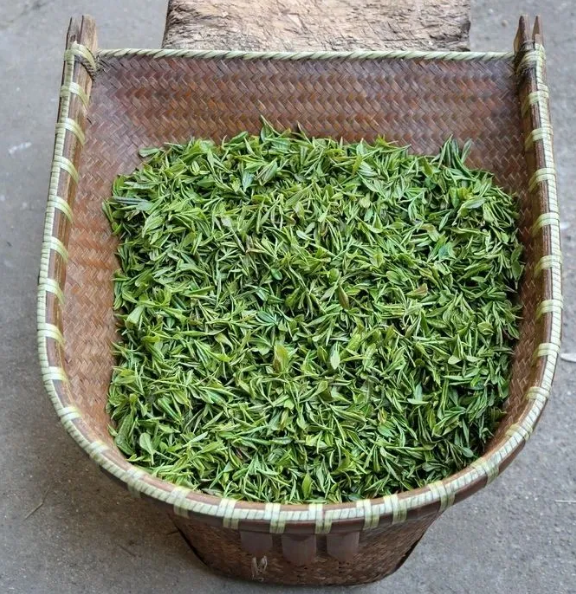

紫笋新叶

陆羽还到过德清县武康黄前岭和小山。黄前岭,又名鸿渐岭,下有鸿渐村,相传陆羽考察武康茶区时曾在这里住过。后人为了纪念他,遂以“鸿渐”名村、名岭,至今未改。陆羽还去过与武康紧连的安吉山区考察茶叶,在《茶经》中讲到茶的品质时,指出:“生安吉、武康二县山谷,与金州、梁州同。”

在大量考察的基础上,陆羽在湖州撰《茶经》,并几易其稿。贾晋华《皎然年谱》(厦门大学出版社1992年8月第1版)载:“陆羽自至德元年至是年(上元二年)间撰成《茶经》等著作。”就是说,陆羽写《茶经》是从至德元年(754)开始,到上元二年(761)年完成。而这个时期,陆羽刚到湖州,并生活在湖州,生活在苕溪之畔。

陆羽于“上元辛丑岁子阳秋二十有九日”作《自传》,其中说到“著《茶经》三卷。”说明《茶经》初稿写于上元二年(761)左右。

大历湖州茶诗书画雅集

《茶经》成稿后,陆羽听取了方方面面的意见,特别是诗僧皎然的严厉批评,作了多次修改。

第一次修改是在广德二年(764)以后。陆羽在《茶经•四之器》中提到“风炉以铜铁铸之,如古鼎形……一足云‘圣唐灭胡明年铸’”。具体指出茶具(风炉)是在平定安禄山叛乱后的第二年,即广德二年铸。说明初稿写成三年后,陆羽对《茶经》作了一次修改,增添了“圣唐灭胡明年铸”等内容。

《茶经》另一次大的修改应该是在大历八年(773)以后。大历十年(775)至建中元年(780),基本上都是在苕溪之畔“青塘别业”完成。据宋代陈师道(1051—1101)见到的《茶经》本子,计有4种,内容繁简不同,尤其是“七之事”,差别更大。可见修改最多的是“七之事”这部分。

原因在于,陆羽在参与修撰颜真卿主修的《韵海镜源》过程中,从中引用了许多宝贵的资料。而《韵海镜源》是大历八年之春“终其事”。《茶经•七之事》记述了历代嗜茶饮茶的名人和典故。其中提到的吴乌程侯孙皓、吴兴太守陆纳、纳兄子会稽内史陆俶、谢冠军安石、武康小山寺释法瑶和河内山谦之等,都是发生在湖州历史上与茶事有关的名人和典故。

可以说,《茶经》是陆羽倾注了全部精力和智慧,潜心研究而得出的结晶,而湖州则为《茶经》的诞生提供了丰厚的土壤和滋润的营养。