依着栖霞岭,傍着里西湖,姚伟荣的工作室就坐落在灵秀山水间。室内挂着陈立夫先生为他书题的斋号“枕石斋”,书柜里摆放着各式书籍和大小各异的印章,房间面积不大,却雅致幽静。

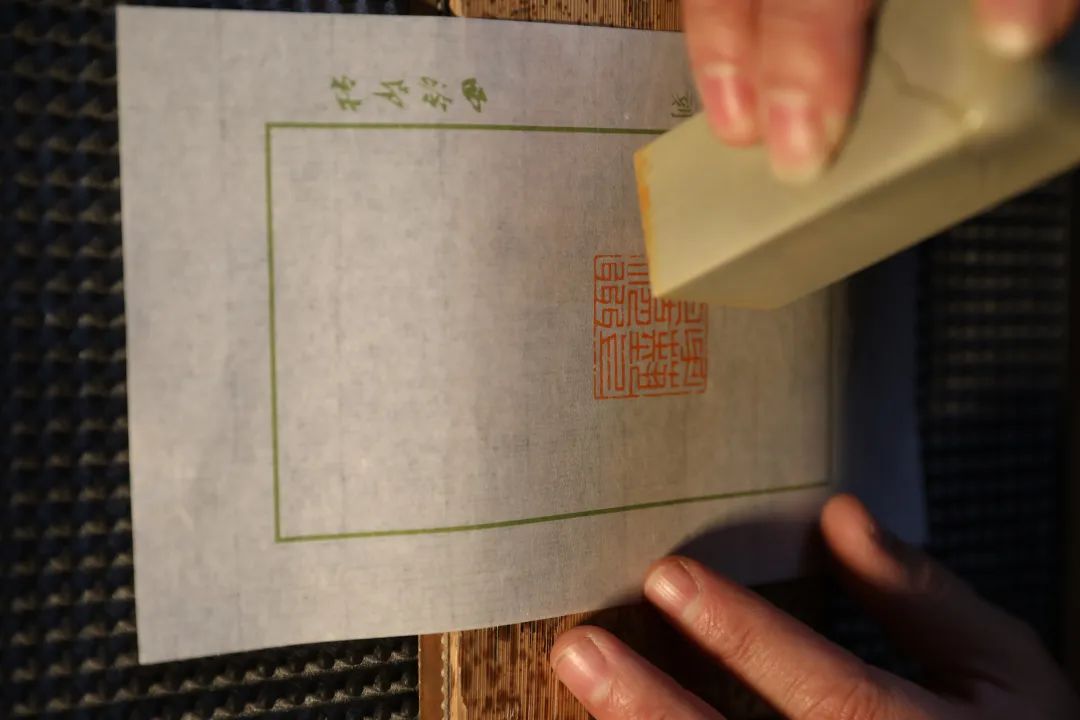

▲ 姚伟荣在篆刻

端坐在案前,姚伟荣一手抚印石,一手执刻刀,目光始终不离方寸之间。手与心相连,刻刀所及之处与石材碰撞出悦耳的声响。随着阵阵细小的石沫飘落,“山水清远中人”几个字逐渐呈现眼前。

几厘米见方的印中,书法、绘画、雕刻缺一不可,篆法、章法、刀法样样讲究。自小在江南水乡菱湖古镇长大的姚伟荣,更是将故乡的清远山水深深留在了这方小小的印中。

孤山不孤,君子有邻。今年是“天下第一名社”西泠印社建社120年。

西泠印社坐落于杭州西湖孤山南麓、西泠桥畔,被列为全国重点文物保护单位。“涛声听东浙,印学话西泠”,在广大篆刻爱好者的心目中,孤山是一处圣地。姚伟荣说,自己从湖州来到杭州后,能在孤山西泠印社从事篆刻是一件很幸运的事。

缘何能成为这样一位“幸运者”?提起往事,姚伟荣的话匣子一下子打开了。“听母亲讲,我在上幼儿园前就喜欢用粉笔在木门板上画东西。”他回忆,自己上小学在语文本上写字时,稍不满意就会用橡皮擦掉,一遍一遍写,有时甚至把纸都擦破了。凭借着骨子里对书画的这份喜欢和刻苦练习,从小学到高中,他在许多书画方面的比赛中崭露头角。

▲ 钤印

喜欢书画的同时,姚伟荣对纸上的那方印章着迷了。“白色的宣纸、黑色的水墨、朱红的印章,这三种颜色组合在一起,在我看来就是很中国的美,很有魅力。”他说,中国印与书画艺术不可分割,在书画作品上钤以朱红的印章,会生发出画龙点睛的效果。父亲从上海古籍书店给他买来第一本印谱并亲自为他制作优质白钢刻刀、哥哥用省下的生活费为他买第一届全国篆刻展的作品集……姚伟荣的篆刻之路离不开家人的支持。

后来,姚伟荣考入杭州师范学院美术教育专业,毕业后在湖州新世纪外国语学校任美术教师。在教师岗位上,他的教育成果屡获省级、国家级奖项。为了追逐自己的艺术梦想,2004年,他以第一名的成绩考入了西泠印社篆刻创作室。

居西湖孤山胜地,擅书画印之雅事,欣慰之至。

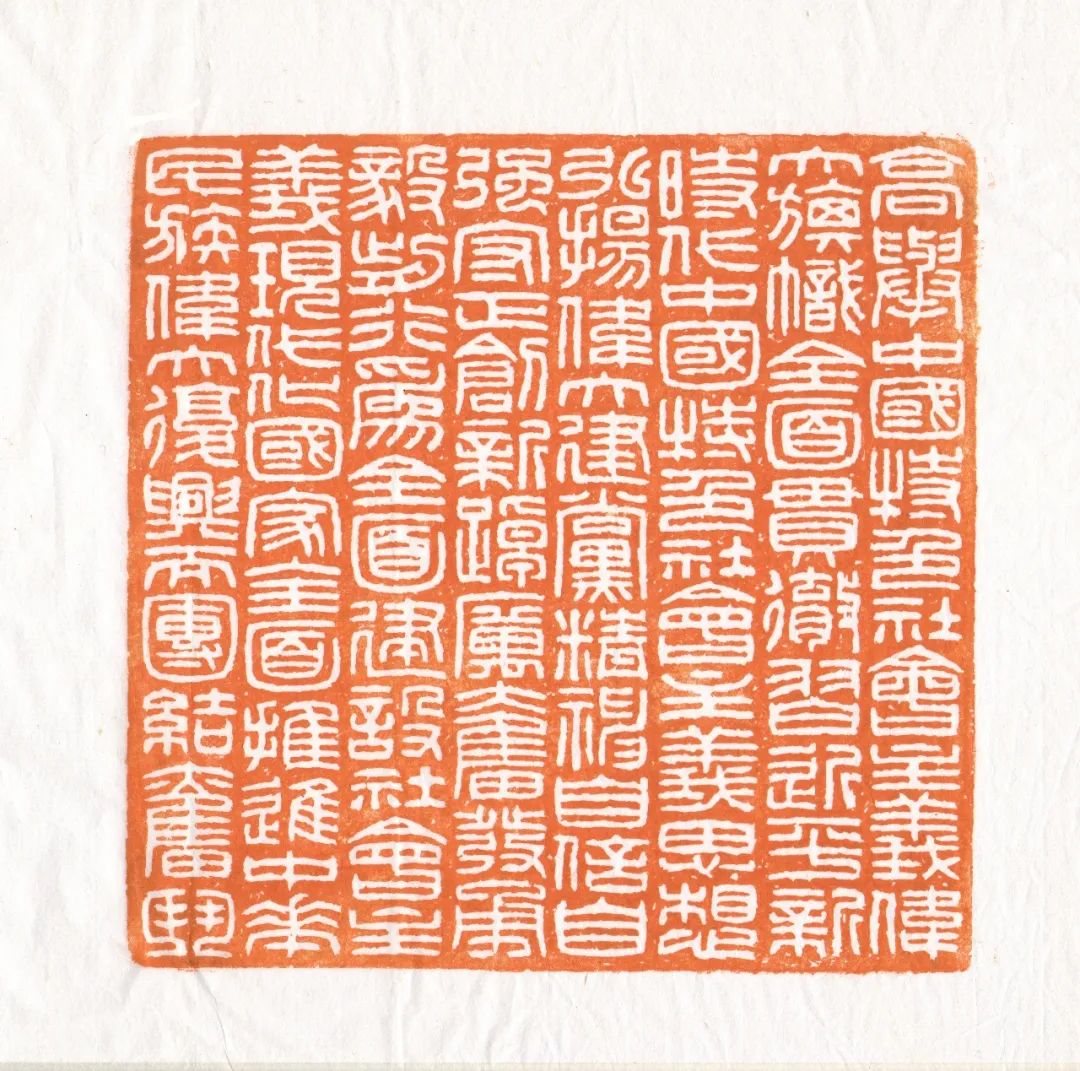

▲ 姚伟荣制作的印章

到篆刻创作室不久,姚伟荣幸运地参与新中国成立以来规模最大的西泠印社文物档案大整理,能近距离地观摩众多名家字画篆刻原作。一笔一画,一刀一痕,细细琢磨,反复实践。那段时间里,他心无旁骛地沉浸在西泠印社文物库藏文化艺术瑰宝的世界里。

“那时候年轻,有时一天要刻20方印。”白天,姚伟荣在办公室临摹古印,苦练篆刻;夜间,刻苦钻研书法,从不懈怠。为了更系统地学习,他考入中国美术学院书法系攻读研究生并取得硕士学位。此外,他更是拜访名师,向韩天衡、祝遂之、苏士澍等前辈学习,孜孜不倦。

篆刻是一种传统的艺术形式,因古代印章多采用篆书入印而得名。小印章,大天地。它包含了中国千百年来的文化积淀,也彰显出治印者自身的艰苦磨练和文化修养。

文质彬彬、儒雅书生,是姚伟荣给人的第一印象。铁笔镌方寸,伏案琢乾坤。“刀石触发之间会产生不同的线条质感和风格,进而传递笔意和刀趣。”他说,印章的篆法、章法至关重要,通过刀法来完成,技法、品格、修养,值得一辈子去钻研提高。

▲ 姚伟荣在西泠印社

方寸之间,不激不厉,风规自远。姚伟荣深研明清文人印,溯源周秦两汉,广采博收,纵横开阔。他的篆刻,典雅明秀中透出豪气。2013年,他以“和平”为内容,用40多种少数民族文字创作了60方印章,被中国民族博物馆收藏。还作“和平万岁”大印,作为国礼,赠送给联合国。“这方大印是金田黄材质的,因为硬度高,参用了玉雕技法。”他透露,由于时间紧任务重,在创作时还磨破了手指,肘部也受伤了。时隔多年后,姚伟荣携“和平万岁”大印的形象登上纽约时代广场大屏,再次向世界宣扬中国印文化。

2017年,在“百年西泠·金石弘源”西泠印社大型国际篆刻选拔赛暨第九届篆刻艺术评展中,姚伟荣经过层层选拔摘得桂冠,获“西泠状元”的称号。

书法与篆刻密不可分。观姚伟荣书法:其篆书体势端庄大气,笔法舒畅而适意;其行楷碑帖融合,秀丽中可见遒劲。书画同源,姚伟荣喜作人物画。平日里,他多画高士图,啸傲泉林;画罗汉图,入定参禅;画金刚图,怒目威严……著名画家曾宓为姚伟荣题“怀文抱质”;美术界泰斗赵延年先生为姚伟荣书画篆刻艺术展题赞“入古出新”。

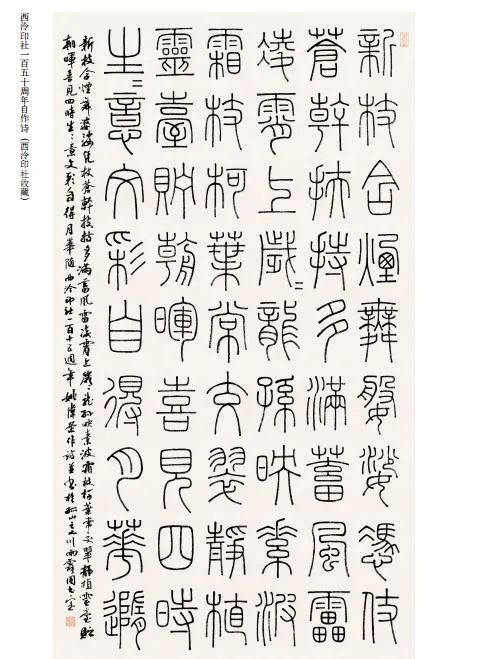

▲ 姚伟荣的自作诗

“新枝含烟舞婆娑,凭仗苍干扶持多……”在西泠印社建社115年时,姚伟荣用一首自作诗创作一幅书法作品,表达对印社的深厚情感。

广博与专精并不矛盾,而是相辅相成。姚伟荣日常爱读书,也抚琴品茗,偶尔也刻壶绘瓷自娱,更喜欢藏石藏书藏画。在艺术道路上,姚伟荣一直在追寻诗书画印的融会贯通。如今,他既是西泠印社社员,又是中国美术家协会会员、中国书法家协会会员、中国文物学会会员、高级工艺美术师。

今年7月,姚伟荣篆刻的大印“不忘初心 牢记使命”被中国共产党历史展览馆收藏。该印章形体方正,主题突出,制作大气精良,巧妙结合印料的天然纹理与色泽进行创作,印面印文共计达89个字。

▲ “不忘初心 牢记使命”大印

“这方印章从构思到完成篆刻,前后花了3个多月。”姚伟荣感慨,作为一名文化艺术工作者,能用手中的刻刀来表达对党和祖国的热爱之情,是一件很幸福的事情。从事篆刻近40载,姚伟荣的作品被联合国总部、中国国家版本馆、中国美术馆、中国艺术研究院等收藏。

“我深信伟荣在篆刻一路,不仅已经找到自己的位置,而且可以放刀直干。”知名艺术评论家王源表示,篆刻作为一种可以把玩的艺术,与山水画中小中见大的美学映射之道是相通的,姚伟荣在文史、绘画、书法等方面不断充实的修养,起到有效的支撑作用。

▲ 姚伟荣制作的印章

不急不停,这是姚伟荣对艺术创作所持有的心态。“篆刻艺术是寂寞之道,我不急,但不停。”他说,作为艺术家,需要静下心来沉淀自己、提升学养,在不断地实践中创作出有精气神、有生命力的作品才是最大的快乐与价值。

秋月春风在怀抱,吉金乐石为文章。几十年来,姚伟荣无数次握笔展纸、抚石操刀,其中艰辛诚如郑板桥诗中所写的“四十年来画竹枝,日间挥写夜间思”。每次的进步和突破都源于持之以恒的探索实践。

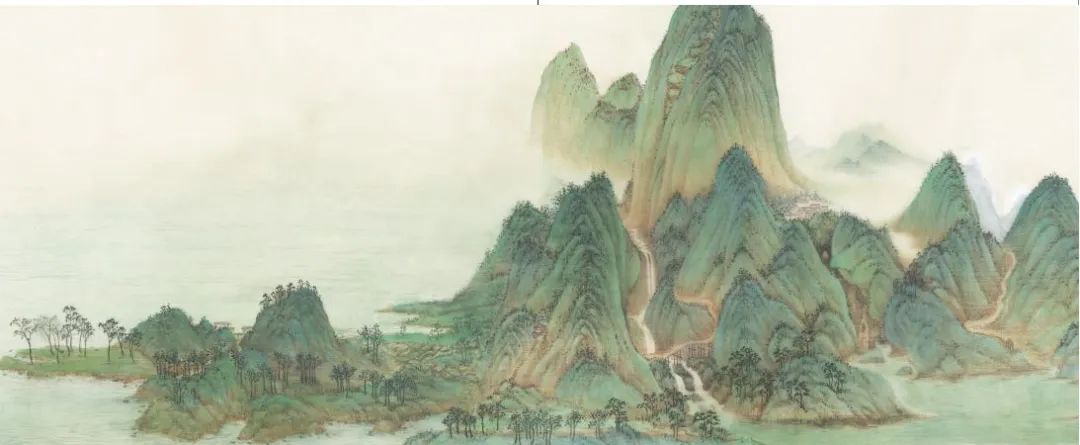

▲ 国画《绿水青山》(局部)

翰墨清远、人文流长的湖州,早在百年前就与西泠印社结下了深厚的渊源。在去年举行的“人生只合住湖州”西泠印社湖州籍社员主题创作展中,姚伟荣多件作品精彩亮相,如国画《绿水青山》《宋韵——铁观音》、书法《杼山诗》和印章“清丽”“山水清远”“清空世界”等。“湖州的山水滋养了我,接下来打算围绕家乡的茶、丝、鱼来创作。”姚伟荣说。

▲ 湖州师范学院新校徽中“明体达用”为姚伟荣所篆刻

印有道,艺无疆。姚伟荣热心于“阳光教育”送教、西泠公益行等公益活动,积极策划组织“求友声”雅集等系列展览,还四处宣传推广篆刻文化。

“锲而不舍,金石可镂。”这是荀子《劝学篇》中脍炙人口的名句,也是姚伟荣艺术生涯的真实写照。

一枚印章,方寸之间,气象万千。篆刻,是书法(主要是篆书)和镌刻(包括凿、铸)结合来制作印章的艺术,迄今已有三千多年的历史。2009年,“中国篆刻”被联合国教科文组织列入《人类非物质文化遗产代表作名录》。

选择印材:印材有石、玉、金属、木、陶瓷等,一般初学可选择硬度适合手工雕刻的石材,如青田石、寿山石、昌化石、老挝石等。

磨平印面:用金钢砂片或砂纸,一般根据创作效果的需要选择100目至800目之间型号即可。

设计印稿:可参照历代玺印经典,多多临摹,也可查阅篆刻字典,对需要创作的内容做章法上的安排。

印稿上石:可用转印上石法,也可以直接用毛笔反写篆字在印面上。

刻制:一般选用双面平口篆刻刀来刻。印面文字表现可以是朱文(凸字)或白文(凹字)。刀法主要有冲刀、切刀两种,可以灵活结合使用。

钤印:尽量用专业的印泥。蘸印泥力度要适宜,钤盖在专业的连史纸上,可垫玻璃或笋壳钤印板。

刻边款:边款内容、字体、形式不拘。刻在印石边上,一般刻制在钤印时印体的左侧。